Master of Science en biogéosciences

Une formation très actuelle et originale

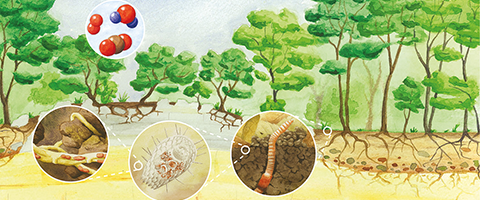

Le Master en biogéosciences (BGS) représente le fruit de l’intégration de deux domaines des sciences naturelles : la biologie et la géologie. Il repose sur l’émergence de nouveaux champs de recherche aux frontières de ces deux disciplines, dont l’ensemble constitue les biogéosciences.

La formation en biogéosciences aborde tous les niveaux d’organisation de la biosphère, de la molécule à l’écosystème. Elle fournit les connaissances de manière intégrée, sous la forme d’approches thématiques transversales plutôt que par discipline.

Organisé conjointement par deux universités, ce master fait profiter aux étudiant-e-s des atouts respectifs de chacune de ces deux institutions. La géologie, notamment celle des formations superficielles, est du ressort de l’Université de Lausanne, alors que les aspects biologiques illustrent la diversité des domaines d’excellence de l’Université de Neuchâtel : les relations entre le sol et la végétation, la faune du sol, la protistologie, la mycologie et l’écologie microbienne.

Objectifs

L’objectif de ce master est de former des scientifiques de haut niveau dans le domaine des sciences naturelles intégrées ou biogéosciences.

Cette formation utilisant les techniques les plus modernes, vise à donner les savoirs fondamentaux et les outils nécessaires à la découverte, la compréhension et la gestion d’environnements naturels en perpétuelle évolution à des échelles de temps et d’espace variables. Un accent particulier est mis sur l’apprentissage méthodologique, soit en laboratoire, en utilisant les techniques les plus modernes, soit sur le terrain au travers de nombreux travaux pratiques, camps et excursions.

Structure de la formation

- Le module 1 porte sur les acquisitions de base.

- Le module 2 propose d’acquérir des compétences de laboratoire, de terrain, de modélisation et d’analyses quantitatives.

- Les modules 3 et 4 concernent la formation principale en biogéosciences : cycles élémentaires à l’échelle mondiale, échanges biogéochimiques à l’échelle de l’écosystème, isotopes stables, diversité mondiale des sols, microbiologie et faune des sols et évolution de la matière organique.

- Le module 5 est réservé aux cours libres.

- Le module 6 propose de choisir entre deux formations spécialisées : « Interactions entre sol et végétation » ou « Interactions dans la géobiosphère ».

Perspectives professionnelles

- Administrations fédérales et cantonales

- Organisations non gouvernementales

- Bureaux d’études

- Préservation et gestion de la nature

- Préservation et gestion des sols

- Carrière académique

Français

FrançaisInscription à l'UniNE

Délai d'inscription :

30 avril pour la rentrée d'automne

Conditions d'admission

Baccalauréat universitaire ès Sciences en géosciences et environnement, mention géologie de l’Université de Lausanne ou Baccalauréat universitaire en biologie.

Un autre grade ou titre universitaire peut être jugé équivalent et permettre l’accession au Master, avec ou sans conditions.

Contact

Informations :

Faculté des sciences

Tél. +41 32 718 21 00

conseil.sciences@unine.ch

Immatriculation :

Bureau des immatriculations

Tél. : +41 32 718 10 00

immatriculation@unine.ch

Brochure du master

Information sur les cours

Mobilité

Faites voir du pays à vos études

Un ou deux semestres de mobilité nationale ou internationale